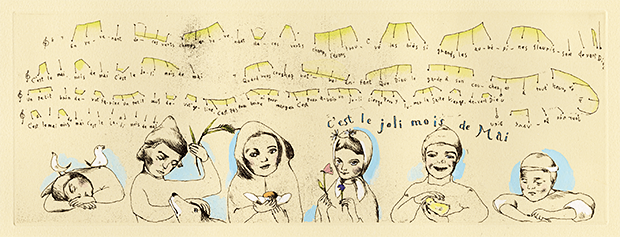

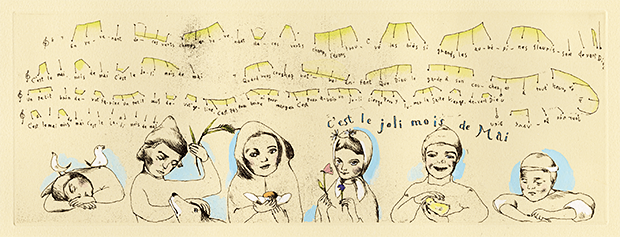

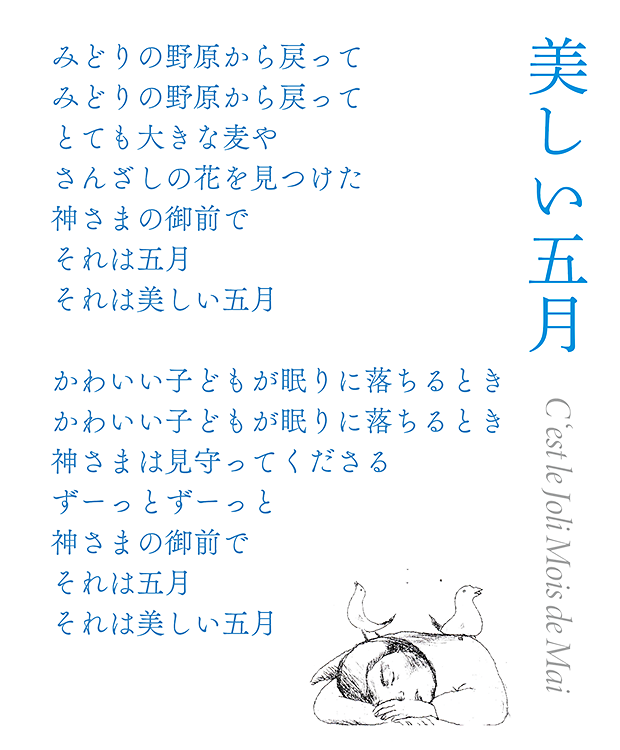

TITLE:【Others】美しい五月 C‘est le Joli Mois de Mai

エンジェルズ・ティアーズより「C‘est le Joli Mois de Mai 美しい五月」2000年 / ソフトグランド・エッチング、手彩色 / 14×38.8cm

美しい五月 C‘est le Joli Mois de Mai

山本容子

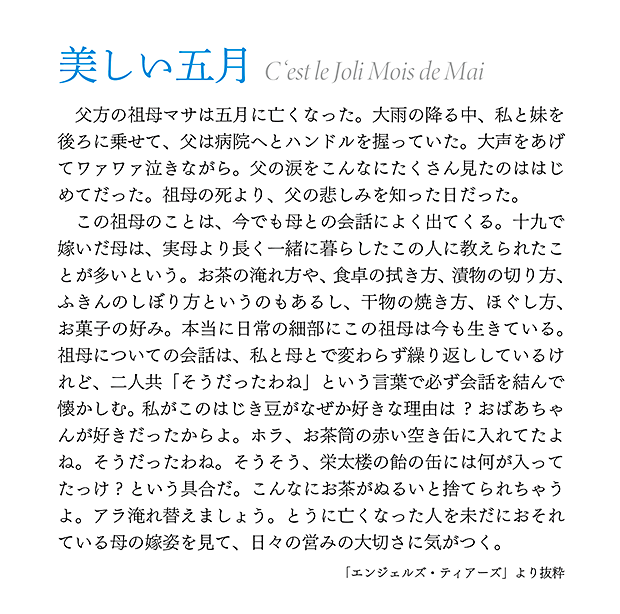

Brancusi Carving the Essence

彫刻家ブランクーシ(1876-1957)の展覧会に行った。私は1985年に、彼の生家のあるルーマニアのホビタ村を訪れたことがあり、彼の生活が木を素材にした素朴な造形で囲まれていたことを知った。なので、今回は磨かれたブロンズ作品を中心に鑑賞してみたいと思った。なぜなら素朴さと洗練の間を行き来してみたかったから。

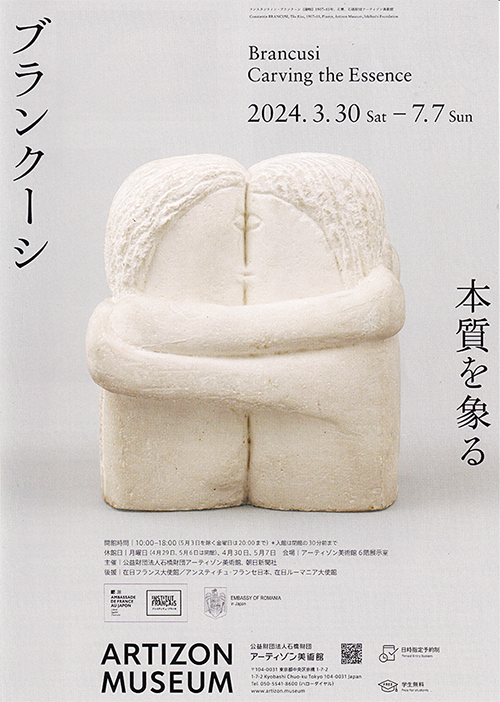

ブランクーシと犬のポレール

「レダ」は白鳥。レコード盤のような台に乗った光るブロンズ作品の水鳥は、回ると景色をとりこみ、光を発するだろうと想像する。意外に大きい。

同じく円盤に乗った「魚」。くるくる回ると音が聴こえてきそう。ブランクーシは魚をイメージした時、形やウロコなどの細部より先に泳ぐ姿を思い浮かべるという。川の流れ、川面にきらめく光と共に。

これらの鳥は離陸の角度を見せている。空を見上げ飛翔する瞬間を待つ。一方でブロンズの質量を持った鳥は、飛べそうに思えない。眼で像を追っていると浮かんだ姿が見えた。磨かれた姿は、時に透明になった。

パリのアトリエは、彼の作業場であると同時に展示場でもあった。時代を越えた作品が素材と共に彼と過ごした時間のなんと幸福なことだろう。

今回の展示でこのアトリエをテーマにした展示室の照明が素晴らしかった。内覧会だったので、運良くライティング・アーキテクトの豊久将三さんと出会い、今回の照明の新しさについて話をうかがった。(私とも2度仕事をさせていただいている)

正面から見るとブロンズ群はまったくフラットな光にとり囲まれていて、重量を失い空中に浮かんでいるようだ。後ろにまわり見ていくと、ブロンズ群は影と共に着地している。「飛翔」と「神秘」この二つの像を見せる磨かれたブロンズ作品こそ、彼が求めていた本質を飛翔させる方法ではないかと思った。

山本容子

ルカとポレールのぬいぐるみ。MUSEUM SHOPで買った。

これは、硝酸銅液の色です。

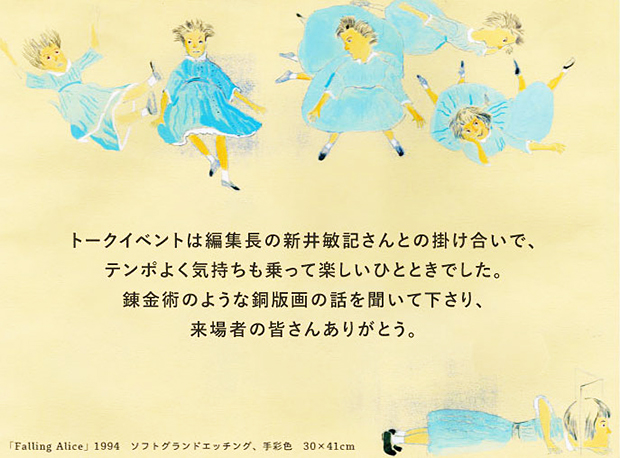

先日のSwitch の下の階のRainy Day Bookstore & Cafeでのトークで、硝酸液を使ったエッチングの話をしました。

モチーフは、安西水丸さんの残した三枚の銅版について。これらを刷ってオリジナル本が誕生しました。

装丁に使ったのが、この色です。ONE DAYとタイトルを竹ペンで手画きしました。エッチング集には、ふさわしい色です。

山本容子

没後10年、安西水丸制作の銅版がアトリエで発見された。

果たしていつごろの作品か、なぜ銅版画を安西水丸は試みたのか、いくつかの謎が残った。

それを解き明かすべく版画家・山本容子の監修のもと、特装本として最初で最後の版画集が誕生。

安西水丸版画集『ONE DAY』

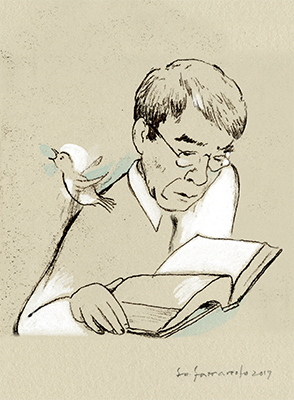

昨夜は「春のみみずく朗読会」村上春樹×川上未映子に行ってきました。

会場は早稲田大学大隈記念講堂。春樹さんが最新の短編を朗読。俳優の小澤征悦さんが、春樹さんの第一作「風の歌を聴け」を朗読。この二つの物語は、約40年の時を経ている。春樹さんの声は力強くて、内容の少しヒョーキンに装った箇所は軽やかに、「ラジオのように」身近に物語がやってきました。

小澤さんはやはりプロの役者さんでした。ドルビーシステム搭載の映画館で映画を観ている気分になったのです。

川上さんの声は、少しハスキー。そして高音はクリア。流れるようなリズムで読みながら、時々頭に手をやったり、スカートを直しながら艶のあるのびやかな声が魅力的でした。

そして村治佳織さんのギターは、独奏で様々な感情を引き出してくれたあと、小澤さんの朗読の情景を浮かびあがらせてくれました。朗読の力に更に期待すると共に、音楽とのコラボレーションを楽しみたいと深く思った一夜でした。

朗読会の前には、春樹さんの図書館で「安西水丸さんの展覧会」をみました。今年は没後10年です。是非足を運んで下さい。今年の秋は、私の展覧会の企画中です。

山本容子

「マティス 自由なフォルム展」で、身も心も緩やかになった。

まずは、「花と果実」1953年の切り絵の大画面に包まれ祝祭の気分に。「ブルー・ヌードⅣ」の画面に”HMATISSE 52”のサインを見つけ感動。1952年は私の生年なのです。青に染めた紙を切りとっては継ぎはぎしてゆくマティスの息使いを感じると、ブルー・ヌードのビーナスが誕生する。

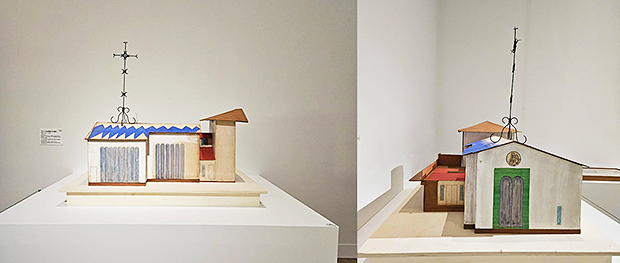

私のお目当ては、彼の最晩年の大仕事、「ヴァンスのロザリオ礼拝堂」。そしてその礼拝堂の1/20の模型と再会すること。かつて、この模型はニース市マティス美術館の展示室の片隅で温かな空気をまとって微笑んでいた。一昨日も同様にむき出しのまま、マティスの言う彼の「感覚」と「手」で作りあげた作品がまさに自由なフォルムを手に入れる時間を紡ぎだしていた。

1951年はロザリオ礼拝堂献堂の年。そして、日本で初めてのマティス展が開かれた年に当たる。マティス自身が計画を示し、展覧会は「マティス台風」と呼ばれたという記録が残っている。マティスに会って、気持ちを軽くしたいですね。

山本容子

この写真が花と果実です。データとしては、縦4.1mx横8.9mです。立っているだけで幸せになりました。

山本容子

ブルー・ヌード 足元のサインと年代も見てくださいね。ブルーのビビッドな色違いにしびれます。

ロザリオ礼拝堂の模型です。上から覗き込めるような位置に展示しています。昔は屋根が外されていて中を覗き込めました。

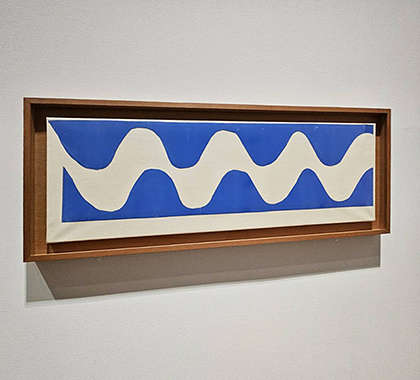

1952年の波。目で追いますと波は揺れます。

式で装う神父さまのローブ。春ですね。マティスは、教会内部を劇場のように考えたと言っています。

長野県立美術館での講演会終了しました。善光寺が、借景でした!皆さん来てくださって有難うございました。

池田満寿夫さんの思い出と、彼の作品を見ながら感想を述べ、版画を始めた頃に暮らした、詩人の富岡多恵子さんの詩を朗読しました。池田満寿夫さんの作品は、いつ見ても動いています。震えています。会期は、まだまだあります。是非ご覧ください。富岡多恵子さん。佐藤陽子さんに、合掌。

池田満寿夫さんが、ニューヨークのMOMAで、展覧会をされた時の壁面の再現をした展示が、ありました。素敵な工夫でした!

私の隣の背の高い青年が、担当学芸員の池田淳史さん。ご苦労様。

山本容子

森の緑色が刻々と変化する季節。6月7日から9月4日までの3ヶ月間、ロバのプラテーロは森の中の家に滞在していました。たくさんの方々との出会いを終えて、次なる土地に旅に出掛けます。

6月18日の絵に囲まれた中でのコンサート。海が近くに感じられたドライブ。そして京丹後から海へと通りぬけた台風にハラハラしました。

皆さまからいただいた感想は、遠方を訪ねて鑑賞した展覧会がとても新鮮だったとの言葉でした。

「出会いに行く」旅程が、旅そのものだったのでしょう。

この展覧会をしてほしいとおっしゃった和久傳の桑村綾さんからいただいた励ましに感謝です。お世話になった皆様にありがとうございました。

山本容子

「Naokis Wake」について

柳瀬尚紀さんの訳された「Finnegans Wake」1939フィネガンズ・ウェイク(著:ジェイムズ・ジョイス)という書名は、「フィネガンの通夜=目覚め」と訳せる。(酒好きのフィネガンが、酔っぱらって梯子から転落し昇天する。通夜に棺の中のフィネガンはウィスキーをあやまってかけられて、飲ませろと起き上がる)というアイルランドの俗謡より。

2000 週刊朝日百科 世界の文学66から引用

Naokis Wakeも7/30が柳瀬「尚紀の通夜=目覚め」の日です。彼の著書を読むと彼の言葉に出会えます。

山本容子

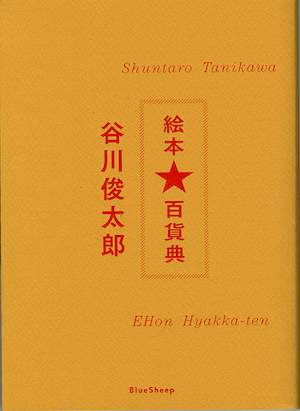

25cm×18cm×厚さがなんと4cmでバタークッキーの箱のよう。百貨店+百科辞典のボリュームを感じます。

全560ページの本は、1956年、24歳で自費出版した写真詩集の写真からはじまります。タイトルが「絵本」でした。

現在までの絵本は200冊だということです。

ページをめくると見返しから内容がはじまる百貨典になっていて、以降ただ今制作中の絵本までが絵巻物をひもとくようなデザインでページを共有したり、次のページに続いたり、ともかくズンズン進行します。眼はふと懐かしさと一緒に立ち止まって、ニヤリとしたらまた次へ次へと進んでしまう、の繰返し。読んでながめているうちに絵本の制作過程が見えるしくみになっています。

絵本って「なんだかうれしい」(295ページ)

山本容子

谷川俊太郎『絵本★百貨典』