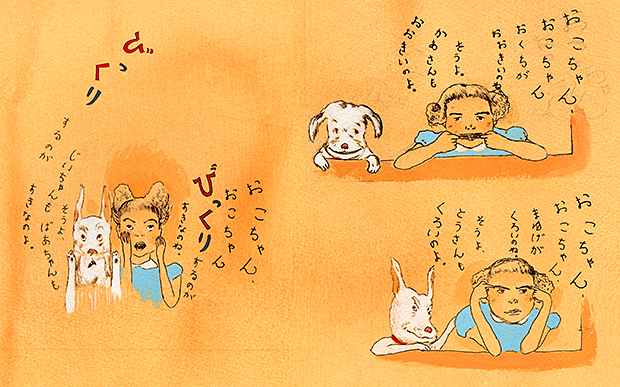

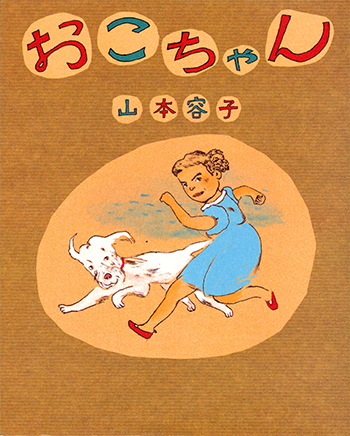

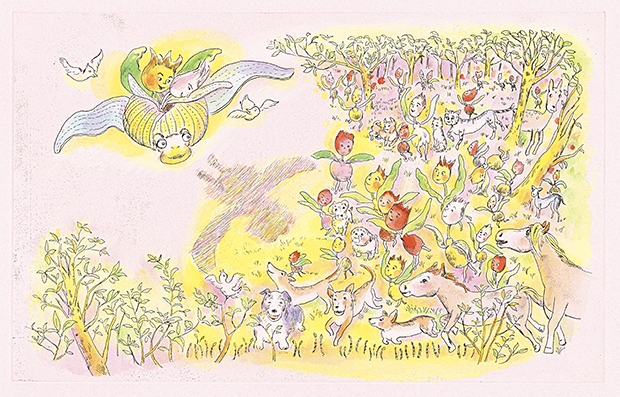

TITLE:【Gallery】Let's go to my gallery 〜おこちゃん〜

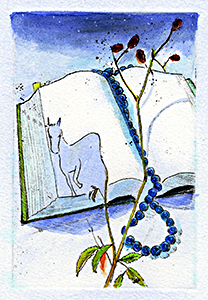

5 『いけのこいがすきなのね。』

©️Yoko Yamamoto

日本庭園で泳ぐ鯉を見ると、今でもこのシーンがよみがえり、少し恐怖をおぼえる。

美しい魚なのにコワイのだ。

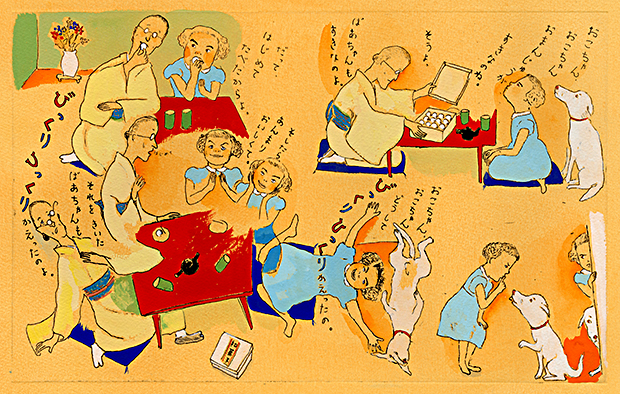

父方の祖父は江戸前鮨を大阪に紹介した人として鮨辞典に載っている。

彼は晩年山荘を建てて造園を趣味としていたと母から聞いた。

幼ない私は父母と一緒にそこで暮らしていたとか。妹が生まれる頃の話。

錦鯉を池に泳がせ、エサをあげる。

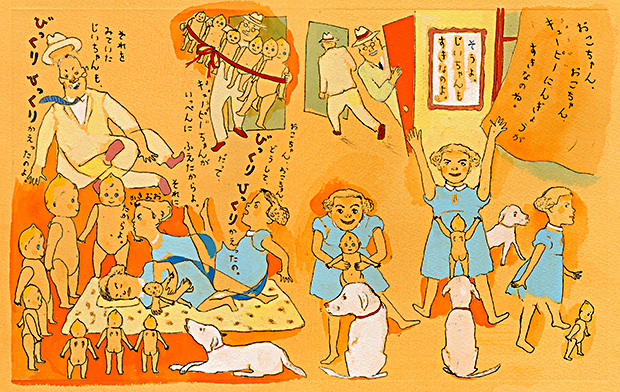

おじいさんのそばに座っていた私をよろこばせようとヒザに抱き、エサのバケツを持たせたとたん、

エサは池にバサリと落ちてゆき、コイがエイヤッと飛び出してきた。

お口のおおきさにビックリしてひっくりかえったのだけど、

またう〜んとうなって気を失なったので、おじいさんもヒックリかえった話。

予想もつかないビックリは、色とりどりのコイの色と美しい風景と共に今も心に宿っている。

「食べず嫌い」という言葉があるが、私はコイは食べられません。

今も。このおじいさんもいつも和服でした。